粉丝的层次,都藏在偶像潜移默化的规矩里!

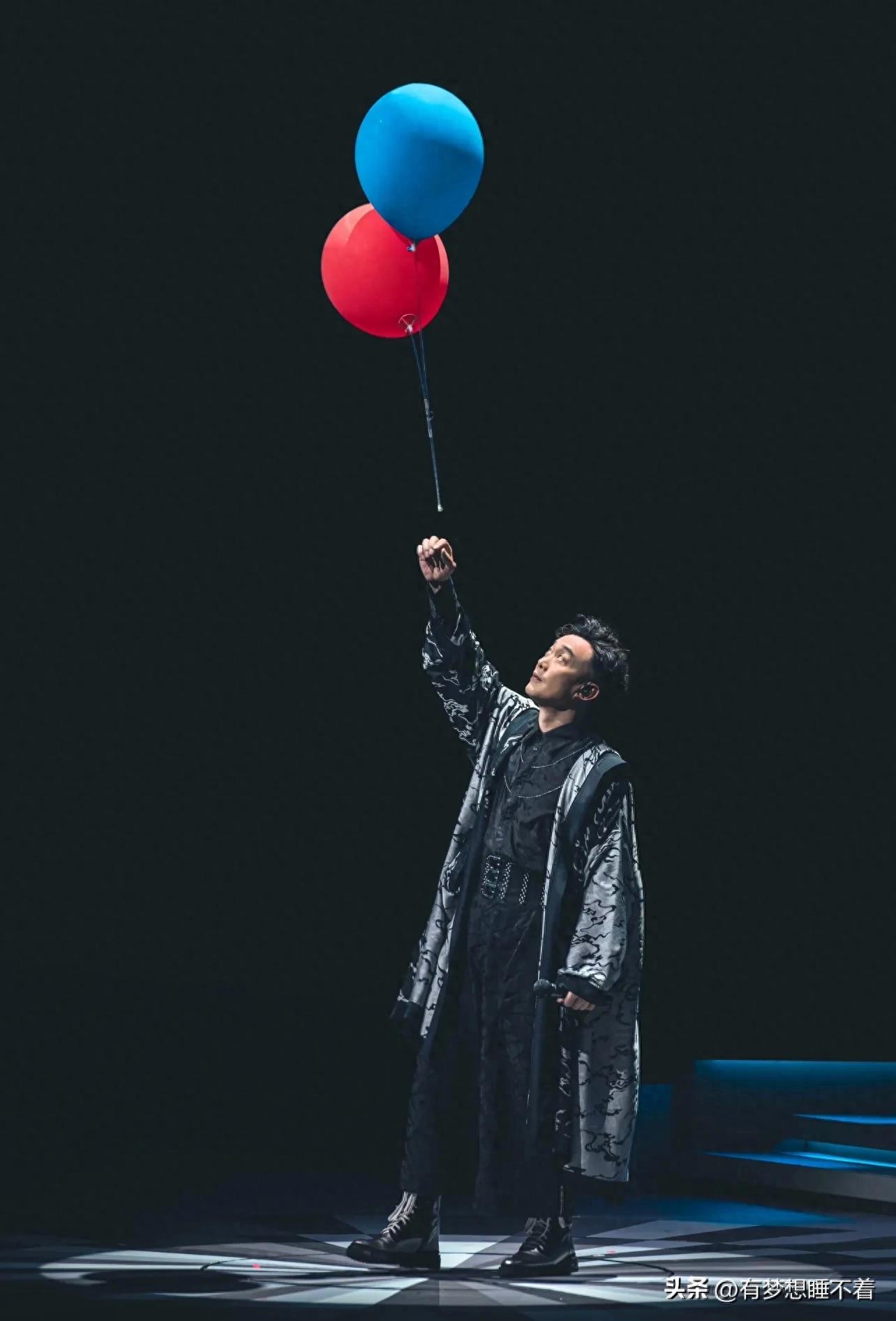

去年我在上海观看了陈奕迅的演唱会,邻座的那位大姐给我留下了深刻的印象。她身着一件已经洗得略显褪色的牛仔外套,手中并没有挥舞荧光棒,而是紧紧地捧着一杯热腾腾的奶茶。随着《富士山下》的前奏悠扬响起,周围的一些观众忍不住开始跟着哼唱,而她却轻轻转过头,轻声说道:“能不能让医生把这首歌唱完呢?”

后来方知,这乃陈奕迅粉丝群体中的一种“不成文规定”。他曾在早年采访中提及:“演唱会并非KTV,我立于台上,是为了向众人献唱。”此言虽未载入官方准则,却成为粉丝间的共识——允许你们哭泣,允许你们欢笑,甚至允许你们中途退场,只是请勿擅自拿走他的麦克风。

一、偶像的“规矩”,筛出同频的人

李宇春的粉丝们别具一格。不久前,我看到了一段视频,她在音乐节上演唱了《下个,路口,见》,台下的粉丝们举起的应援灯牌以冷色调为主,没有那些花哨的口号,只是静静地随着音乐的节奏摇摆。有些新加入的粉丝对此感到困惑,便在超话上提问:“为什么不用口号?”而资深粉丝则回应道:“春春曾经说过,在听歌的时候,保持安静比大声尖叫更具影响力。”

那场景让我不禁回想起2005年的超女总决赛。那时,其他选手的粉丝都在高声呼喊“XXX必胜”,而李宇春的粉丝则默默举着“玉米不怕累,小宇最珍贵”的牌子,虽然声音并不响亮,但排列得却十分整齐。十七年时光荏苒,当年的高中生如今已步入职场,他们的应援方式并未改变,依旧保持着那份克制。他们深知,偶像所追求的并非仅仅是声量,而是能够理解她歌曲中那份“不迎合”的精神。

二、太“高级”的偶像,留不住凑热闹的人

熊汝霖这个名字在年轻人中或许并不那么熟悉。他曾于2006年荣获《梦想中国》的冠军头衔,拥有清华大学的硕士学位,不仅擅长弹奏钢琴,对爵士乐也颇有研究,甚至能够将《黄河大合唱》改编成蓝调风格。然而,他却并未大红大紫,原因在于他在舞台上常常这样表达:“我所创作的歌曲并非旨在让众人齐声合唱,而是希望他们能够驻足沉思。”

他的粉丝群体中存在一个非正式的规矩:新加入的粉丝必须先聆听他演绎的《卡门》,并且需要提交一篇不少于500字的观后感。记得有一次,在观看他的现场演出时,观众席上的人数不过百余,全都是三十岁以上的观众。有的观众手持笔记本记录和弦的走向,有的则举着黑胶唱片等待签名。现场无人拍照上传至朋友圈,大家只是静静地坐着,直到演出结束。他的粉丝数量实在有限,无法支撑起票房。

三、粉丝的形象,映射着偶像的价值观。关于黎明的“富婆粉丝”传闻已久,她们以包场观看演唱会、赠送礼物时专挑古董表为豪。然而,我认为粉丝所谓的“高端”并非取决于财富的多寡,而在于他们是否拥有独立的判断力。

陈奕迅的追随者们选择不集体合唱,这背后是对“尊重专业”的深刻理解;李宇春的支持者们保持安静,她们坚信“内敛比喧嚣更具影响力”;熊汝霖的粉丝群体虽小众但信念坚定,因为他们坚信“音乐应当保持其纯粹之态”。这些看似微不足道的细节,实则揭示了偶像未曾明言的价值观——一个人的品格,往往能吸引志同道合之人。真正的“高级”并非体现在炫耀多少支持、耗费多少财力,关键在于你是否愿意遵循对偶像的“规矩”。

本站简单学堂,主要教新手怎么在网上开店,分享网店运营知识,全力为学员打造一个电商学习的综合平台,欢迎您的关注。

还没有评论,来说两句吧...